Pagina on-line dal 19/05/2012

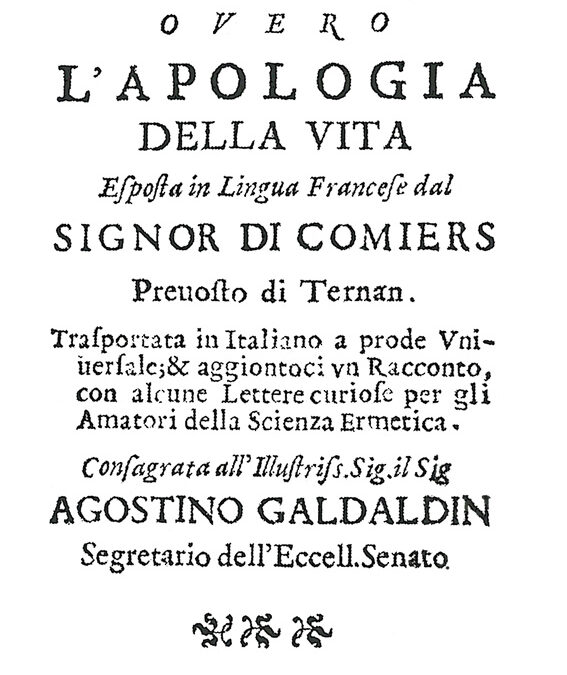

Il Frontespizio dell’edizione del 1690 de La Critica della Morte

NOTA BIBLIOGRAFICA INTRODUTTIVA.

_________________________

Vai alla prima parte de La Critica della Morte

Vai alla seconda parte de La Critica della Morte

Recentemente, due successivi ed importanti contributi di Éric Humbertclaude (1) hanno restituito alla luce, per la prima volta con una puntigliosa attenzione alla documentazione storica, le rilevanti tracce sopravvissute della lunga parentesi veneziana di questo alchimista, direttore di miniere e inventore amico del Santinelli, e dunque, dobbiamo supporre, vicino agli ambienti rosicruciani legati al milieu di Cristina di Svezia.

Prefigurazione del topos dell’iniziato errante, che sarà poi ripreso in Cagliostro e Saint-Germain, Federico Gualdi, il misterioso adepto vecchio di quattrocento anni, è forse l’alchimista seicentesco su cui su cui più si è innestata una tradizione agiografica e mitica che è giunta perfino alla ritualizzazione del suo nome (2) e della sua memoria.

Non è qui il caso di riassumere i due pregevoli lavori di Humberclaude, corredati da una importante bibliografia di fonti a stampa e manoscritte, cui rimandiamo senz’altro il lettore desideroso di approfondimenti sulla figura storica – e non su fantasiose ricostruzioni semiagiografiche – di Federico Gualdi.

Ci limiteremo, brevemente, ad alcune notizie di carattere bibliografico relative al testo de La Critica della morte, integrando quando già magistralmente esposto da Humbertclaude (3). L’opuscolo in questione è senz’altro la fonte più rilevante e citata della leggenda di Federico Gualdi, e grazie ad un importante numero di riedizioni contribuì in maniera fondamentale alla diffusione del mito.

De La Critica della Morte overo l’Apologia della Vita conosciamo diverse edizioni a stampa:

1 – La critica della morte ouero L’apologia della vita esposta in lingua francese dal signor di Comiers preuosto di Ternan. Trasportata in italiano a prode uniuersale; & aggiontoci un racconto, con alcune lettere curiose per gli amatori della scienza ermetica. In Venezia: per Sebastiano Casizzi, 1690

2 – La critica della morte, ouero l’apologia della vita, e le ricette dell’arte ch’accrescono i languori della natura. Tradotto dall’inglese …/ In Colonia, 1694. Nel medesimo anno il Catalogo della Oxford Library registra un’altra edizione, napoletana, per i tipi di Vernucci e Layni, “a spese di Francesco Antonio Perazzo”. La data è presunta ed è desunta dal periodo di attività degli editori.

3 – La critica della morte, ouero l’apologia della vita e le ricette dell’arte, ch’accrescono i languori della natura tradotta dall’inglese… In Venezia: per il Louisa a’ Rialto, 1697.

4 – La critica della morte, ouero L’apologia della vita e le ricette dell’arte ch’accrescono i languori della natura tradotto dall’inglese … In Venesia: per il Louisa a’ Rialto, 1699

5 – La critica della morte, overo L’apologia della vita, e le ricette dell’arte ch’accrescono i languori della natura. Tradotto dall’inglese…. In questa nuoua impressione parmense emendata da moltissimi errori. Parma 1704, senza indicazione dell’editore.

6 – La critica della morte, overo L’apologia della vita, e le ricette dell’arte, ch’accrescono i languori della natura. Tradotto dall’inglese… In Venesia: per il Lomisa a Rialto, 1717. Il catalogo della Braidense registra un’altra ristampa con data 1727 che non abbiamo potuto consultare ma di cui non abbiamo ulteriori riscontri.

L’opera sfugge completamente alla catalogazione del Melzi (4) ed alle successive integrazioni di G. Passano (5) e di E. Rocco (6).

Consultando le schede bibliografiche si può immediatamente notare che la prima edizione del 1690, oltre a recare un titolo differente (ed a presentarsi come traduzione dal francese, e non dall’inglese), è assai meno voluminosa (179 pp.) delle successive (che superano tutte le 290 pp). In queste ultime, il testo originale de La critica è integrato da le ricette dell’arte ch’ accrescono i languori della natura. Le ricette in questione sono del tutto assenti nella prima edizione, e si può osservare, in effetti, come esse abbiano ben poco a che fare col testo de La critica.

Per quanto riguarda l’edizione del 1690, ovvero quella che è presentata in questa sede in edizione integrale, l’opera è divisa in due parti: la prima parte non è altro che la traduzione della seconda edizione accresciuta di un opuscolo a firma di Claude Comiers (7) uscito pochi anni prima, La medecine Universelle, ou l’art del se conserver en Santé & de prolonger sa Vie (Paris, Jean Leonard 1687). La riedizione dell’anno successivo, che è quella di riferimento della traduzione italiana, esce per lo stesso editore e contiene in più una réponse du même auteur aux reflexios et doutes d’un Anonime sur l’âge de quatre cens ans de Louis Galdo. Lo scritto si riferisce alle critiche del non meglio identificato anonimo in merito all’estratto di una lettera che narrava della scomparsa di Federico Gualdi e della notizia della sua età pluricentenaria, uscita il giovedì 3 aprile 1687 nelle Nouvelles extraordinaires de divers endroits, un giornale in lingua francese pubblicato nei Paesi Bassi.

Alla traduzione dell’opuscolo del Comiers, dopo la risposta allo scettico anonimo che concludeva l’edizione del 1688 de La médecine Universelle, l’editore de La Critica (Sebastiano Casizzi, nome peraltro ignoto agli annali dell’editoria seicentesca) pospone un Racconto intorno ai successi di Federico Gualdi che occupa le pgg. 106-172 dell’opera, concludendo poi il libretto con la Conclusione del traduttore (pp. 173-179).

Il Racconto è proprio la parte che tratteggia le gesta del misterioso adepto nel suo ambiente Veneziano, e ne presenta il carteggio con alcuni corrispondenti alchimisti.

Questa parte dell’opera è diretta ad un sig. “Prevosto di Ternan” ovvero allo stesso Claude Comiers, l’autore di quella Médecine Universelle la cui traduzione costituisce la prima parte della Critica.

Ben altra dimensione, come abbiamo accennato, hanno le edizioni successive, a partire dalla seconda del 1694.

Abbiamo consultato e confrontato direttamente l’edizione del 1690 alle edizioni del 1699 e del 1704. Quest’ultima, che abbiamo sotto mano e prendiamo come modello di confronto, è divisa infatti (come del resto quella del 1696 e supponiamo, tutte le altre ad esclusione di quella originale del Casizzi) in due parti distinte: la prima è La critica della morte overo l’Apologia della Vita, ovvero la traduzione del testo del Comiers con il seguente Racconto così come li conosciamo dall’edizione del 1690. La seconda parte, dal titolo Le ricette dell’Arte ch’accrescono i languori della Natura, è invece uno scritto di feroce critica alle pretese della medicina, che risulta inquadrata più che altro come scienza assassina, professata da gretti e tronfi irresponsabili, avidi ignoranti privi di scrupoli, che non sortiscono altro effetto, con le loro pratiche, che quello di portare assai in fretta il malcapitato paziente alla tomba.

Non si può far a meno di notare che il titolo stesso delle Ricette riecheggia quello di un libretto – tutto italiano – dell’Abate D. Bonaventura Tondi da Gubbio, monaco olivetano e prolifico scrittore (8), uscito nel 1689 in Trevigi, per il Righettini: Aforismi di morte in ricette di medico overo i languori della Natura accresciuti dall’Arte, opera protofisica dell’abbate D. Bonaventura Tondi da Gubbio….

Del Tondi, di cui non siamo in possesso di dati biografici organici, conosciamo un’ampia produzione di titoli di morale e di politica. Ignorato dal Persico (9), il monaco viene citato con poco lusinghieri giudizi tra i minori del suo periodo dal Ferrari (10).

Sappiamo che agì a lungo in ambiente napoletano (11), e ciò, oltre ad avvicinarlo al misterioso estensore della Critica, che dichiara di essersi stabilito a Napoli nel 1680 per alcuni suoi affari, lo avvicina specialmente agli editori napoletani di una delle edizioni de La Critica (talvolta datata 1694) ovvero Vernucci e Layni.

Indipendentemente dalle vicende biografiche e dalle fortune letterarie del Tondi politologo, fissiamo ora l’attenzione sugli Aforismi di morte. In effetti, il testo delle Ricette non è altro che la ristampa pura e semplice del testo del Tondi.

L’operazione non era certo un’eccezione in un periodo in cui la pseudonimia e l’anonimato, la falsificazione di luoghi e date di edizione ed il vero e proprio plagio erano all’ordine del giorno nell’editoria italiana (12).

Come abbiamo già accennato, il libretto è un feroce attacco alla scienza medica. Per il padre olivetano, che arricchisce la propria esposizione con un ampio corredo di citazioni classiche di medicina e filosofia, i medici sono una masnada di cialtroni improvvisatori ed ignoranti, irresponsabili assassini dei poveri malcapitati pazienti. Le uniche cure ammissibili sono dunque la temperanza, il sano e parco mangiare, il moto, l’astinenza e le regole di una vita pia. Da questo punto di vista, dunque, è innegabile una certa assonanza con i principi generali di igiene e buona salute esposti, lo vedremo, dallo scritto del Comiers. Tuttavia ben diverso, rispetto alla Medcina Universale ed all’alchimia, doveva essere il punto di vista del Tondi. Se il testo del Comiers non esita a fornire e commentare la ricetta alchemica della medicina universale, abbiamo ragione di immaginare nel Tondi un atteggiamento molto più scettico.

In verità non vi sono nel testo particolari riferimenti all’alchimia, ma se si abbia riguardo ad un’altra opera del Tondi, si possono trarre adeguate conclusioni sulle posizioni poco lusinghiere espresse dell’autore nei confronti degli alchimisti dei suoi tempi (13), che egli considera senza mezzi termini folli persi dietro la ricerca di un’impossibile chimera.

Il pasticcio editoriale che fonde l’opera del Tondi con La Critica appare una tipica speculazione editoriale, volta a fondere scritti di tematica e tono assimilabile in un’operazione editoriale volta a presentare al mercato, col fascino del mito del Gualdi, un prodotto di sicuro effetto. Se si accetta la datazione al 1694 dell’edizione napoletana, non è da escludere che, almeno a conoscenza del pastiche, fin dall’inizio, fosse lo stesso Tondi.

Un’operazione commerciale riuscita, tutto sommato, se si considera il numero di edizioni del libro succedutesi nel giro di soli trent’anni e la vasta eco che le vicende in esso narrate avranno in tutta Europa, ed oltre, lungo i secoli a venire.

Nel 1695 l’alchimista napoletano Scipione Severino, a pag. 33 della sua Filosofia seu Alchimia, scienza vigorativa dell’anima aurea, cita la Critica della Morte. Nel 1700 esce la traduzione tedesca della Critica (almeno della prima parte del testo, ovvero quella di Comiers) col titolo di Communication einer vortrefflichen Chymishen Medicin, Krafft welcher Nechst Gott und guter Diät der berühmte Venetiasche Edelman Fridericus Gualdus, Sein Leben auff 400 Jahr zu diesen unsern Zeiten conservirt und kürtzlich noch Anno 1668. Zu Venedig zu sehen gewesen, cui l’anno dopo seguirà una risposta polemica: Der Entlarvte Gualdus, Sive Fridericus Gualdus, ex seipso Mendacii & Imposturae Convictus… e come sottolinea Humbertclaude: «a partire da quel momento i commentatori alchemici tedeschi diffondo il nome di Gualdi, specialmente commentando la sua supposta età…» (Federico Gualdi à Venise cit. pp. 198-199). Nel 1744, a due anni dall’edizione latina esce, per i tipi di J. Nourse a Londra, al prezzo di due scellini, la traduzione inglese dell’Hermippus Redivivus di Johann Heinrich Cohausen (1665–1750). A pagina 115-117, si racconta una colorita versione il dialogo tra il pittore e Gualdi innanzi al presunto ritratto di Tiziano e si parla dell’età del misterioso adepto e della sua scomparsa. La traduzione dell’Hermippus è un sicuro successo, e verrà ristampata nel 1748 e nel 1771, diffondendo ulteriormente la storia di Gualdi nei paesi di lingua inglese. Nel frattempo, in Italia, l’alchimista ascolano Prospero Cataldi delle sue Lettere di risposta (Ascoli 1735), nella parte prima nella quale si tratta della Pietra de’ Filosofi, commenta estesamente dei passi delle lettere gualdiane de La Critica della Morte. L’Adepto, nel frattempo, continua la sua quasi-eterna vita, e viene avvistato, vivo, in tutt’Europa; avventurieri ed iniziati di ogni tipo affermano di averlo visto, conosciuto. Altri, invece, affermano o lasciano capire di essere essi stessi Gualdi.

Nel 1763 Casanova incontra uno di questi usurpatori, ma lo smaschera facilmente.

Nel 1779, tra gli altri, anche Cagliostro si fa passare per Gualdi. In Italia, nel frattempo, pochi anni prima del 1758, il ben noto avvocato e letterato Giuseppe Antonio Costantini (nom de plume Conte Santi Pupieni) segnala il nostro Federico Gualdi (stavolta addirittura in abito talare) vivo e vegeto a Genova…

Il mito dà ormai origine ad una diffusa agiografia, ed il nome di Gualdi è ormai entrato nell’olimpo fantastico degli immortali, cui già erano appartenuti l’Ebreo Errante ed a cui apparterrà il Conte di Saint-Germain.

In tempi recenti il Racconto intorno ai successi del Signor Federico Gualdi estratto dalla Critica della morte nell’edizione parmense del 1704, è stato ristampato in Alchemica e Spagirica n°1, primavera 1987, Phoenix, Genova.

Un’ulteriore edizione moderna è quella uscita nel 1994, anch’essa col titolo di Racconto intorno ai successi di Federico Gualdi, per i tipi della SEAR a cura di Paolo Perugini, che non aggiunge assolutamente nulla dal punto di vista dell’apparato critico e ricalca fedelmente l’edizione presentata in Alchemica e Spagirica.

Massimo Marra © – tutti i diritti riservati – riproduzione vietata con qualsiasi mezzo e con qualsiasi fine

Vai alla prima parte de La Critica della Morte

Vai alla seconda parte de La Critica della Morte

NOTE:

(1) Éric Humbertclaude, Su due aspetti dell’opera in versi di Federico Gualdi, in AA. VV. Alchimia, a cura di Andrea De Pascalis e Massimo Marra, (Mimesis, 2007, pp. 63.116) ed il libro Federico Gualdi à Venise. Fragments retrouvés (1660-1678) (l’Harmattan 2010), che riprende, estende ed approfondisce quanto esposto nel primo testo, aggiungendo un’importante sezione documentale.

(2) Senza dilungarci sul lungo percorso di diffusione della leggenda di Gualdi, si ricorda solo che che il nome di Gualdi, richiamato in auge da un libro del 1870 dell’occultista ottocentesco Hargrave Jennings (The Rosicrucians, their rites and mysteries), entra a far parte ufficialmente della rituaria di alcune organizzazione paramassoniche americane intorno al 1880, e viene assimilato, con gli appellativi di “Il Veneziano”, o “il Maestro Veneziano”, ad uno dei maestri della teosofica Grande Loggia Bianca, la gerarchia invisibile dei saggi di ogni tempo evocata dalle opera di Alice Bailey. Su questi aspetti vedi Humbertclaude, Federico Gualdi cit, pp. 209-211.

(3) A La critica della Morte è dedicato il capitolo IX di Federico Gualdi à Venise, pp. 189-199.

(4) Melzi Gaetano: Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani o come che sia aventi relazione all’Italia, Milano 1852-1859.

(5) Giambattista Passano, Dizionario di opere anonime e pseudonime: in supplemento a quello di Gaetano Melzi, compilato da Giambattista Passano, Ancona 1887.

(6) Emmanuele Rocco, Anonimi e pseudonimi italiani: Supplemento al Melzi e al Passano, Napoli 1888.

(7) Su Claude Comiers riportiamo per esteso il profilo della Biographie Universelle del Michaud (Paris 1844), tome huitème, pp 679-680: «Claude Comiers, nato ad Embrun, abbracciò lo stato ecclesiastico e fu successivamente dottore in Teologia, protonotaro apostolico, priore di Ternant e canonico della cattedrale di Embrun. Insegnò per lungo tempo m atematiche a Parigi, ma avendo perduto la vista, agli inizi del 1680 prende il titolo di cieco reale perché divenuto pensionato del re. Morì nel 1693. Comiers ha scritto un gran numero di opere che sono state stampate separatamente o nei giornali del tempo. Se ne possono vedere i titoli in Moreri. Eccone le principali: 1) Instructions pour réunir les églises pretendues réformées à l’Eglise romaine (Paris 1678), opera superficiale e mal scritta ; 2) La Duplication du cube, la trisection de l’angle et l’inscription de l’heptagone régulier dans le cercle, (Paris 1677); 3) Traité de la parole des langues et écritures, et l’art de parler et d’écrire occultement (Paris 1690 e Liegi 1691), opera rara e ricercata. Comiers ha lavorato al Journal des Savans durante gli anni 1676, 1677 e 1678 e vi ha inserito diversi articoli riguardanti molte macchine di sua invenzione. È stato anche, dal 1681 alla sua morte, uno dei redattori del Mercure, in cui ha fatto stampare un gran numero di dissertazioni che, per la loro estensione, formano altrettanti trattati. Nel Mercure del 1683 ha fatto apparire un Traité des Lunettes che costituisce la maggior parte di undici volumi del giornale, a cominciare dallo straordinario del 1682 apparso nel 1683. Nel volume straordinario del 1684 Comiers ha inserito: 1) la relazione di un viaggio fatto in America; questo viaggio immaginario è il racconto di un sogno che l’autore indirizza ad una donna; è scritto in un cattiva prosa ed in versi peggiori; 2) Dissertation contenant des réflexions sur le changements de la surface de la terre et la facile construction de toutes sortes de cadrans solaires par un seul point d’ombre, ou par deux points d’ombre, sans connaitre da declinaison de la muraille ni l’élevation du pôle. Nel Mercure del 1689 si trova un Traité des Prophéties, vaticinations, prédictions et prognostications. In esso l’autore ci dà qualche dato sulla sua vita e ci comunica di aver fatto posare le armi a parecchi rivoltosi delle Cévennes, di aver fatto impegnare il Conte di Dona a rimetter al re il principato di Orange in cambio della somma di 200.000 lire; di aver impedito, con il marchese St. André.-Monbrun, la fabbricazione dei veleni in Francia, che Denis Lhomme, monaco apostata, aveva introdotto, nonché di aver fatto istruire un processo a tutti coloro che in essa erano coinvolti. Questo giornale contiene ancora una folla di dissertazioni di Comiers sulla condotta delle acque, la vetrificazione, le lingue e le scritture, gli alfabeti delle lingue orientali, l’arte di scrivere e parlare occultamente senza indurre sospetto, l’eclisse del 1685, un calendario perpetuo ed invariabile; vi sono inoltre alcuni scritti polemici sulla bacchetta divinatoria, che l’autore vuole giustificare, degli opuscoli teologici ed un trattato abbastanza lungo intitolato La Médecine Universelle, ou l’Art de se conserver en santè et de prolonger sa vie. Questo trattato, diviso in tre discorsi che apparvero nel 1687, traeva spunto da un italiano chiamato Louis Galdo il quale, secondo la Gazette de Hollande¸ era vissuto quattrocento anni. Vi si trovano dei dettagli storici assai curiosi e delle buone osservazioni di igiene».

Tra le innumerevoli opere non citate nel profilo della Biographie Universelle si ricorda soprattutto il Nature et présage des Cometes (1665). Una delle ultime opere riguarda la divinazione: Pratique curieuse, ou les oracles des sibylles sur chaque question proposée (Lyon, 1694), e sarà l’unica, per quel che ne sappiamo, ad avere, nel corso del XVIII secolo, l’onore di una ristampa. Il Comiers è ancora oggi studiato come crittografo: http://cosec.bit.uni-bonn.de/fileadmin/user_upload/publications/pubs/gat03b.pdf

(8) Citiamo di seguito, a titolo esemplificativo, solo alcune delle opere del padre olivetano: Idea regum ad reges (Napoli, 1681), Rivulus Sapientiae emanatus ad reges et principes (Napoli, 1682), L’Orologio de’ Principi (Napoli, 1682), La Corte aborrita (Venezia 1687), Il Principato delle bestie (Trevigi 1689), La monarchia austriaca (Napoli, 1694) oltre, naturalmente, all’Abuso degli astri ed agli Aforismi di Morte. Dedicato alla città natale, ricordiamo infine un I Fasti Sacri della città di Gubbio (Venetia 1689).

(9) T. Persico, Gli scrittori politici napoletani dal 1400 al 1700, Perrella, Napoli 1912.

(10) G. Ferrari, Corso sugli scrittori politici italiani, Milano 1862. Il Ferrari cita il Tondi quale esempio della decadenza della teoria politica della scuola Italiana nella seconda metà del XVII secolo: “…Vorreste voi prendere sul serio l’Archigymnasium regium di Tondi o il suo Vaticano Magnificato? Vi imparereste al capitolo XXXII “…come abbia da premere ai prelati che siano santificate le feste”, – al capitolo LXII “come si dilettino i prelati nello studio delle Sante Scritture” , – al capitolo LXIII “ come il gabinetto del prelato debba essere scuola di moralità”, – al capitolo LXIV “quali debbano essere i sonni del prelato”….”. In realtà le apologie vaticaniste del Tondi ben si inquadrano nel clima seicentesco di conflitto del potere civile e borghese con quello religioso, già evidenziato dal Persico

(11) Nella tavola comparativa degli scrittori di politica italiani ed esteri che chiude il suo volume, il Ferrari, nonostante gli innumerevoli frontespizi delle opere del Tondi che definiscono chiaramente il monaco come iguvino, definisce il Tondi napoletano.

(12) Sulla diffusione di plagio, pseudonimia ed anonimato nell’editoria seicentesca vedi ad es. R. De Mattei Manipolazioni, falsificazioni e plagi nel ‘600 in “Accademie e Biblioteche d’Italia” , anno 5, 1931, pp. 75-78.

(13) Ne L’abuso degli astri nelle false predizioni degli Astrologi, overo l’umana felicità oroscopata da Dio e dalla prudenza (in Venezia, per il Brigonzi 1693) il Tondi riserva trattamento analogo a quello dei medici alla categoria degli astrologi, ciurmatori ed imbroglioni secondo uno stereotipo ben collaudato dalla letteratura anti-astrologica del tempo. Inoltre, per il benedettino, chi si rivolge all’astrologia mettendo in dubbio il libero arbitrio, volge le spalle alla cristianità. Le stelle profondono il loro influsso sulla vita umana, ma solo per opera di Dio, non aboliscono il libero arbitrio e non sono leggibili e percepibili i fili invisibili che collegano i loro movimenti alle vicende umane (sullo sfondo si scorge la suddivisione aristotelica dell’anima in anima vegetativa, sensitiva e razionale, per cui solo le prime due possono in qualche modo essere influenzate dagli influssi degli astri, la terza essendo di natura divina e superiore, dunque, agli influssi astrali).

Ma se gli astrologi sono l’oggetto principale degli attacchi, gli alchimisti, nel libretto del monaco, non rifulgono certo di vivida luce.

“…Io assomiglio il cervello degli astrologi a quello degli Alchimisti, che per formare l’oro con un’arte quanto Chimica altrettanto Chimerica, sudano intorno à i fornelli con il loro capo, che è senza sale, distillando continuamente sali per condire e cuocere alla loro ricca fame, quella Pietra filosofica che rompe non men la borsa, da cui cava il denaro, che la testa, da cui toglie il cervello; pretendono questi di far che’l fuoco sia vicario del Sole nell’imbiondar metalli, essendolo solamente nell’annegrire i loro volti. Stimando l’Oro fenice de i minerali, travagliano per farlo nascere dalla sterilità delle fiamme, e soffiano co’l vento de’ mantici, pascendosi di vento, finché stanchi di più soffiare, veggono risolversi lo speso denaro in cenere, andar l’oro preteso in fumo et in un soffio fuggire co’l vento in aria la loro aerea speranza….” (L’Abuso degli Astri, pag.61).

L’attacco non è episodico: “…Ci sono alcune professioni come quelle de gli Alchimisti, delle zingare, de i falsi indovini, simili al Cassettino dell’Asia, con cui aperto, si riempì di pestilenza il Mondo…” ( L’Abuso degli Astri pag. 90).

“ …Mi sembrano gli Astrologi come i Chimici, che non hanno arte di fare oro, se non in quanto fanno vedere d’averla, e questo non già che manchino di sostanza o materia, ma di perizia in segregare, unire, concuocere e addensare come bisogna…”. (L’Abuso degli Astri pag. 111)

“…Molti di questi, che danno anni cento e più di vita a chi corre con gli ori potabili e con gli Opobalsami di preziosi donativi, si possono assomigliare à quei Chimici di Paracelso, che presumevano con non so qual fiore di Zolfo pieno d’atomi invisibili, infondere lo spirito à i corpi morti…” ( L’Abuso degli Astri pag 136).

Senza ulteriori citazioni delle attestazioni di stima del monaco olivetano per i seguaci dell’arte alchemica, risulta assai chiaro che il Tondi considera cialtroni gli alchimisti dei suoi giorni. Purtuttavia, risulterebbe altresì evidente che gli strali del monaco olivetano dovevano esser diretti soprattutto alla sempre numerosa masnada dei “soffiatori” ed imbroglioni, e quella non meno numerosa delle loro ingenue vittime.

D’altronde, una tale posizione è in perfetto accordo con un passo assai significativo degli Aforismi, in cui il Tondi chiarisce, ci pare, che la sua sfiducia è rivolta verso i ciarlatani, e non verso la scienza fisica in generale, nell’ambito della quale egli dà pieno credito alle diverse occulte proprietà della materia: “…e’ pazzo chi crede di imbattersi in un buon medico che non sia perfetto fisico, essendo verissimo che incipit medicus ubi definit phisicus…”. Il buon medico, pertanto, dovrà conoscere, come nella migliore scuola paracelsana, oltre alle varie complessioni del corpo umano, anche le caelorumque proprietatis nascoste nelle gemme, nei minerali, nelle erbe, nei fiori.

La materia cela dunque proprietà occulte reali, in conformità a quanto propugnato dalle scienze ermetiche, proprietà celesti che possono influire sulla vita e la salute umana. Ma chi è il medico che possa vantare realmente una fondata conoscenza della fisica e di tali proprietà occulte? Ben pochi, precisa il Tondi, per non dire nessuno.

In effetti, avendo riguardo alle citazioni riportate, ciò che per il Tondi rende inani gli sforzi degli alchimisti non è tanto l’inesattezza di presupposti teorici della scienza alchemica, ma piuttosto l’imperizia degli operatori nel segregare, unire, concuocere e addensare come bisogna….

Una posizione ambigua, come si vede, che assicura una pubblica e manifesta posizione di distanza dalla scienza alchemica e dalle pratiche mediche ad essa correlate, che però non nega, nella sostanza, nulla dell’impianto teorico generale dell’alchimia ermetica.

Vai alla prima parte de La Critica della Morte

Vai alla seconda parte de La Critica della Morte

Il frontespizio dell’edizione tedesca della Critica.