Henry Carrington Bolton – Contributi dell’Alchimia alla numismatica (1890), nota introdutiva e traduzione di Massimo Marra – seconda parte

On Line dal 30/06/2012

XXVII. (1686) – Tra i molti abili, svergognati, pretenziosi furfanti e ciarlatani che defraudarono i loro benestanti gonzi facendo appello alla loro avarizia e maneggiandone la credulità, un posto di rilievo spetta a Domenico Manuel, anche chiamato Conte Gaëtano (o Cajetano). La sua carriera di avventure, malafede ed estorsione, la sua alta posizione e la sua caduta ignominiosa, formano un capitolo affascinante nel campo della biografia, ma il limiti dello spazio a disposizione ci impediscono qui di entrare in dettagli. Di origini italiane, egli appare dapprima a Madrid, dove ruba 15.000 piastre, poi a Bruxelles, dove si assicura con la frode 6.000 fiorini e due anni di prigione; compare in seguito a Vienna, dove guadagna la confidenza dell’intera corte con un evidente prestidigitazione, e poi a Berlino, dove affascina completamente il re con una proiezione fatta in sua presenza e con la promessa di fabbricare illimitate quantità d’oro; infine egli appare appeso per il collo su di una forca dorata a Cüstrin, nel 1709 (5).

Illetterati e ciechi promotori di dottrine alchemiche hanno confuso questo prezioso briccone con l’innocente Antonio Cajetanus, principe del Sacro Romano Impero, e, dal momento che il blasone di questi è fornito di una misteriosa testa a tre facce (6), gli alchimisti colsero al volo un certo tallero che portava questo blasone come prova delle competenze ermetiche del ciarlatano Domenico Manuel. Il pezzo dunque a malapena potrebbe trovare posto in questo catalogo, ma vi può essere incluso solo per mostrare la profondità della follia alchemica.

Recto: Busto col ritratto di Antonio Caietanus con parrucca. Sotto lo stemma la figura 130 con le parole ANT.[ONIUS] CAIETAMNUS TRVOL.[SIUS] S.[ACRI] R.[OMANI] I.[MPERII] PRIN.[CEPS] etc. (Antonio Cajetano Trivulzio, Principe del Sacro Romano Impero, etc.).

Verso: due scudi inclinati; sopra di essi una corona ed una testa a tre facce, due di esse con barba. Sotto un fascio di grano legato, con le parole: COMS M. XI BAR. IMPER. ET C. 1686. (Madai, n° 2069).

XXVIII. (1687) – William Ernest Tenzel, l’antiquario della Turingia (1659-1707), autore della Saxonia Numismatica, menziona un ducato ornato di simboli alchemici.

Recto: Busto col ritratto di Federico I Duca di Gotha, con corona di alloro e l’iscrizione: FRIDERIC.[US] D.[EI] G.[RATIA] DUX SAX.[ONIAE] I.[ULIACI] C.[LIVIAE] ET M.[ONTIUM ] (Federico, per grazia di Dio duca di Sassonia, Julich, Cleves e Berg).

Verso: Due triangoli incrociati da cui procedono dei raggi, con nuvole convenzionali ed i simboli del sole e della luna: sotto, un cerchio all’interno del quale ci sono i tre simboli (sale), (zolfo) e (mercurio), con l’scrizione: A NUMINE LUMEN SUSPICIO ET REDEO (dalla Divinità ricevo luce la rifletto), con la data 1687. (Buddeus, Undersuchung von der Alchemie).

Un esemplare di questo tallero è conservato nel Reale Gabinetto Bavarese delle Monete di Monaco (Dr. Riggauer).

XXIX. (1684) – Lo stesso autore menziona una moneta battuta nel 1685 da sua altezza Anthon Günther, principe di Anhalt, come ricordo del suo successo nella trasmutazione avvenuta a Zerbst, dove per molti anni egli aveva lavorato in un laboratorio con le sue stesse mani. Non avendo finora avuto accesso al lavoro di Tenzel (Colloqu. Menstr., la prima rivista letteraria pubblicata in Germania) possiamo solo dare un breve riferimento a questo pezzo, preso da Edelgeborne Jungfer Alchymia, p. 204.

XXX. (1704) – Gli astuti alchimisti che operavano con la polvere ermetica o con la cosiddetta Pietra Filosofale, quasi sempre fingevaNO di aver ricevuto la preziosa materia da qualche straniero, e solo pochi dichiaravano di essere in grado di preparare un’ampia provvista della sostanza che operava meraviglie. Il seguente aneddoto è uno dei molti dal tenore simile: nell’ottobre 1704 George Stolle, un orefice di Lipsia, fu visitato da uno straniero con il quale conversò per un poco di diversi argomenti, e che poi chiese a Stolle se sapesse fare l’oro. L’orefice, innocentemente, replicò che egli sapeva solo “lavorare con questo metallo quando esso era già fatto”. In seguito lo straniero gli chiese se credesse alla possibilità della tramutazione, ed a questo Stolle rispose che “egli credeva nell’arte di Hermes, ma non aveva mai incontrato nessuno che fosse in grado di fornirgliene prove oculari”. Subito il visitatore esibì un lingotto di metallo giallo che l’orefice testò con la pietra di paragone ed il crogiolo, accertando che era oro a 22 carati. Il visitatore assicurò che si trattava di oro artificiale e si ritirò. Il giorno dopo ritornò e chiese che gli si spezzasse la barra d’oro in sette pezzi rotondi; Stolle lo fece, e dopo che lo straniero li ebbe battuti gli diede due dei pezzi come ricordo. Le medaglie erano incise con le parole:

O TU ALPHA ET OMEGA VITAE SPES ES POST MORTEM REVIVIFICATIO . O UNICUS AMOR DEI IN TRINITATE MISERERE MEI IN AETERNITATE, PER , , FIT LAPIS PHILOSOPHORUM (o tu che sei Alpha ed Omega – l’inizio e la fine – tu sei la speranza dopo la morte, il ristoro del piombo in oro e argento. O unico amore di Dio in tre persone, abbi pietà di me per l’eternità. Per sale, zolfo e mercurio è fatta la pietra dei filosofi).

La notizia di questo evento singolare fece gran tumulto in Lipsia, Augustus, re di Polonia, ricevette uno di questi pezzi d’oro e l’altro fu depositato nella collezione delle medagli da Lipsia. L’adepto sconosciuto, tanto generoso col prezioso metallo, si suppose comunemente esser un certo misterioso personaggio che si autodefiniva Lascaris, ed al quale per molti anni furono attribuite simili prove di potere ermetico. (Edelgeborne Jungfer Alchymia, Tubingen 1730). Il pezzo è raffigurato nella tavola V, n° 67 del Numi Singulares di Kundmann, Breslau 1734).

XXXI. (1706) – Nel 1705 Carlo XII di Svezia condannò a morte il generale Paykhull colpevole di tradimento, che era stato catturato mentre portava armi contro il suo stesso paese. Il generale, come disperata speranza, offrì, se gli si fosse permesso di vivere, di fabbricare annualmente un milione di corone d’oro senza alcuna spesa per il re o lo stato. Egli offrì pure di insegnare quest’arte ad ogni persona il re avesse selezionato, fingendo di aver imparato il segreto da un ufficiale polacco di nome Lubinski, che, a sua volta, l’aveva ricevuto da un prete di Corinto. Il re accetto la proposta di Paykhull, e fece accordi contro ogni frode, incaricando il generale Hamilton dell’artiglieria reale di sovrintendere ai lavori dell’alchimista. I materiali furono preparati con gran cura; Paykhull aggiunse la “tintura”, con un po’ di piombo, e l’insieme fu mescolato. Ne risultò una massa d’oro che fu coniato in centoquarantasette ducati. Fu anche, per l’occasione, battuta una medaglia del peso di due ducati, che recava questa iscrizione:

HOC AURUM ARTE CHIMICA CONFLAVIT HOLMIAE 1706 OP A. V. PAYKHULL (O. A. Von Paykhull fabbricò quest’oro per arte chimica a Stoccolma, 1706).

Questa operazione, che fu probabilmente il frutto di una destrezza di mano, fu testimoniata dal generale Hamilton, dal consigliere Fehman e dal chimico Hiärne; quest’ultimo, comunque, aveva qualche predilezione per l’alchimia, e nella sua relazione dell’evento non avanzò alcun dubbio sulla realtà della trasmutazione. Berzelius in seguito si prese la cura di esaminare i documenti che attestavano questa trasmutazione, ed arrivò alla conclusione che il processo descritto non poteva aver portato alla conversione del piombo in oro (Petraeus, Vorrede zu seiner Ausgabe des Basilius Valentinus; vedi anche Henckel, Alchymistische Briefe, t. 1, e Berzelius, Traité de Chimie VIII, 7).

XXXII. (1710) – Gli alchimisti professionisti di solito lavoravano sul piombo, ma Delisle, un umile campagnolo di Provenza, eccitò molto stupore trasformando ferro ed acciaio in oro. Sebbene ignorante ed incolto, egli aveva successo nell’imporsi su persone di cultura ed influenza: perfino il vescovo di Senez, che sulle prime era incredulo, scrisse al Ministro di Stato e Controllore Generale del Tesoro a Parigi che “non poteva resistere all’evidenza dei suoi stessi sensi”.

Nel 1710, in presenza del Maestro della Zecca a Lione, dopo aver distillato con molto mistero un liquido giallo, proiettò due gocce del liquido su tre once di palle di pistola fuse con salnitro ed allume, e la massa fusa fu poi colata su di un pezzo di armatura di ferro dove apparve essere puro oro, resistendo a tutte le prove. L’oro così ottenuto vene coniato dal Maestro della Zecca in medaglie con l’iscrizione AURUM ARTE FACTUM (Oro fatto con l’arte); queste furono poi depositate al museo di Versailles. (Lenglet du Fresnoy, Histoire de la Philosophie Hermétique, Paris 1741.

XXXIII. (1717) – Il langravio Ernest Louis di Assia-Armstadt, da lungo tempo era preda dell’ambizione di compiere la proiezione, ed aveva fatto molti vani esperimenti quando, nel 1716, ricevette per posta un pacchetto spedito da qualcuno che non rivelava la sua identità. Il pacchetto conteneva la tintura bianca e quella rossa con le istruzione per l’uso; la prima serviva alla trasmutazione in oro, la seconda per la tramutazione in argento. Lo stesso principe provò gli effetti di queste tinture sul piombo, ed ebbe gran successo. Con l’oro ottenuto, egli coniò, nel 1717, diverse centinaia di ducati che recavano su di un lato la sua effige e le parole:

ERNEST.[US] LUD.[OVICUS] D.[EI] G.[RATIA] HASS.[IAE] LANGD.[RAVIUS] PR.[INCEPS] HERS.[FELDENSIS] (Ernest Louis, per grazia di Dio langravio di Hesse, principe di Hersfield), e sotto: NACH ALT.[EN] REICHS SCHROT. U.[ND] KORN (secondo l’antica tradizione del reame), sull’altro lato il leone di Assia e le lettere E. L. (ovvero Ernest Louis). Con l’argento egli coniò invece cento talleri con iscrizione simile, ma che inoltre recavano in latino le parole: SIC DEO PLACUIT IN TRIBULATIONIBUS B. I. B. 1717 (così piacque a Dio nelle nostre tribolazioni). (S. H. Güldenfalk, Sammlung von mehr hundert Tansmutationisgeschichten, Fankfurt 1784). In breve vedi Köhler, vol XVI, I, 1744. Madai, n° 1277.

L’anonimo autore del bizzarro Edelgeborne Jungfer Alchymia (Tubingen 1730), dichiara di averne visto diversi dei pezzi in oro ed argento menzionati nelle pagine precedenti, specialmente quelli di Gustavo Adolfo, datati 1631, 1633, e 1634. Egli menziona pure un pezzo d’oro di Nürberg che reca le parole: MONETA NOVA ARGENTEA, e nonostante questa iscrizione mal-à-propos¸ lo considera un esemplare probante.

XXXIV. (1732) – Un triplo tallero d’argento di buona fattura è descritto da Madai (n°4544).

Recto: un busto col ritratto dell’imperatore Carlo VI, coronato d’alloro e con parrucca. Sopra ed intorno le parole: CAROL.[US] III D.[EI] G.[RATIA] SICIL.[AIRUM] ET HIER.[OSOLIMAE] REX (Carlo III, per grazia di Dio re delle Sicilie e di Gerusalemme). Al di sotto del ritratto C. P. (le inziali del maestro della Zecca?).

Verso: una fenice bruciante su cui il sole getta i suoi raggi. Sotto le lettere S.M. e la data 1732, con la legenda: OBLITA EX AURO ARGENTEA RESURGIT (dimenticata dall’oro risorgo argentea). Il motto, insieme alla fenice, un simbolo tipico degli alchimisti, porta Madai a credere che questo tallero manufatto sia stato coniato da uno della loro confraternita. Il sig. Walter (Journal, luglio 1889, p. 5) suggerisce comunque, con maggiore probabilità, che la moneta fosse battuta da argento rimasto dalla raffinazione di oro. Il cambiare oro in argento non era il sogno degli alchimisti.

XXXV. – Un tallero privo di data, anche definito un talismano, è imperfettamente descritto da Madai, che, sfortunatamente per il nostro scopo, omette i simboli alchemici che sono la sua caratteristica principale.

Recto: tre steli di fiore spuntano dal tronco di un albero, ognuno associato ad un simbolo alchemico. Un uomo nudo, con il sole al posto della testa, ed una donna con una luna crescente sulla fronte, spingono una sega attraverso il tronco di quest’albero, alla cui base si insinua un serpente. Legenda:

ΦΥΣΙΣ ΤΗ ΦΥΣΕΙ ΤΕΡΠΕΤΑΙ [Naturam per naturam delectatur] (natura gode di natura). A causa della stampa imperfetta, l’ultima parola può anche essere letta ΤΕΜΝΕΤΑΙ [disecatur] (ovvero è separata) (7).

Verso: un uomo coronato sta su di un globo, con nella mano destra un libro aperto; nella sinistra il caduceo tenuto dritto. Dietro di lui acqua e rocce. L’uomo ha tre facce, due barbute ed una più giovane; sul globo vi sono caratteri chimici. In lettere gotiche antiche le parole: NATURAE INTERPRES VITAE FONS, GLORIA MUNDI (L’interprete della natura, la fonte di vita, la gloria del mondo) (Madai, n°2380, che cita Val. Ferd. V. Gudenus, Beschreibung eines gesammelten vorraths auserlesener cabinets-thaler, Wetzlar 1734, 175 p.p. sm. Folio).

Nelle pagine precedenti ho brevemente delineato la storia e le caratteristiche di tutti i contributi dell’Alchimia alla scienza numismatica che ho potuto incontrare nel corso delle mie letture; le opere citate sono principalmente nella mia biblioteca privata. Non si è pretesa la completezza sia nell’enumerazione delle monete che nella loro descrizione; un’ulteriore ricerca nella letteratura numismatica potrebbe, in tutta probabilità, rivelare molto di più. Infatti, dopo aver raccolto il materiale precedente, ho ricevuto da un corrispondente la riproduzione di un esemplare alchemico, in precedenza appartenuto al sig. Wm. Poillon di New York, che descriverò di seguito. Questo esemplare non è tra quelli conosciuti agli scrittori che ho citato, e questa circostanza mi spinge a sperare di poter trovare forse altre medaglie o monete di origine ermetica nei grandi tesori d’Europa. Una traccia offerta da Bauer, mi condusse specificatamente verso il Gabinetto Imperiale delle Monete di Vienna. Tuttavia debbo anzitutto notare che le ricerche fatte di persona al Dipartimento delle Monete del British Museum, in cui fui ricevuto con gran cortesia, e quelle alla Biblioteca Nazionale di Parigi, furono completamente infruttuose. I signori incaricati mi ricevettero con gran cortesia, ma non avevano alcuna conoscenza di monete alchemiche, e tanto meno ne conservavano esempi. Anche le indagini per il libro di Reyher, l’autorità sulla materia dal 1692, portò all’evidenza che il testo non si trovava in alcuna delle summenzionate istituzioni.

A Vienna, comunque, la mia richiesta di vedere il medaglione di Wenzel Seyler, fu prontamente esaudita, ed ulteriori domande portarono all’esibizione di tre esempi manufatti di monete alchemiche. Grazie alla gentilezza del direttore del Gabinetto delle Monete, mi fu permesso di avere i calchi in argilla dei tre esemplari; essi furono preparati dall’artigiano del Gabinetto Imperiale nel più alto stile artistico. Quando portai con me questi calchi a Londra, il Capo Conservatore delle Monete, mi permise gentilmente di disporre del galvanotipo specialistico del British Museum per la preparazione di un fac-simile. Ne ho fatti in duplice copia, presentandone un esemplare per tipo al British Museum e portando via gli altri per il mio uso privato. Uno di questi esemplari era d’oro, o di ciò che si presumeva essere oro, e due altri di (pseudo) argento. Uno di questi ultimi era conosciuto a Reyher ed è raffigurato nel già citato testo.

XXXVI. – La medaglia di cui ho la riproduzione ha le seguenti caratteristiche:

Recto: figura di Saturno come Cronos, con la falce sulla spalla destra, che trascina dietro sé Mercurio, cui è caduto il caduceo. Sopra Saturno, il sole ed i suoi raggi traforano le nuvole. Sopra Mercurio le parole: SINE ME NIHIL (nulla senza di me). Nei raggi del sole si legge PER ME e sopra: TANDEM (alla fine). Davanti a Saturno: SI VOLVERO (Se dovessi essere cambiato) Sciogliendo il significato di questi simboli è chiaro: ricordando che Saturno è il piombo, Mercurio il mercurio ed il sole l’oro, essi si riferiscono evidentemente alla trasmutazione del mercurio in oro con l’aiuto del piombo e del calore (il PER ME nei raggi del sole).

Il verso mostra un largo triangolo circondato dal fiamme che escono ad angolo retto dai tre lati; all’interno del triangolo una figura data dalla combinazione dei simboli dello zolfo , del sale e del mercurio : sopra di essa il simbolo dell’oro . Sopra quest’ultimo ed all’interno del triangolo ci sono le parole: TRINUM IN UNO (trino in uno). Sul bordo dell’esemplare, (scrive il mio corrispondente) c’è la seguente iscrizione: un stella composta da sette sfere con le parole: DUM CORNUA ASSUMIT SOROR FIT MATER FRATRI SUO (mentre io ero mercurio, l’argento – la luna – prese i suoi corni, e la sorella divenne madre per suo fratello, l’oro), e dopo di ciò una tavoletta con le lettere F. K.. Il pezzo in sé è in piombo o peltro ed in ottime condizioni; misura 35 mm. di diametro. Non riporta data, ma non appare molto antico. La teoria che i corpi sono composti di tre principi, zolfo sale e mercurio, divenne prevalente dalla metà del quindicesimo secolo alla metà del diciottesimo, sebbene nell’ultimo periodo fosse modificata dall’introduzione del concetto di flogisto.

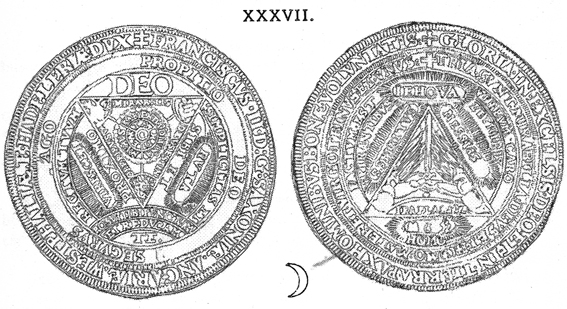

XXXVII – Prendendo i fac-simile in ordine cronologico, il più antico, sebbene privo di data, può essere assegnato al periodo tra il 1581 ed il 1619, dal momento che porta il nome di Francesco II duca di Sassonia. È d’argento, o di qualche metallo che gli rassomiglia, e misura 68 mm di diametro.

Il recto è quasi tutto occupato da iscrizioni poste all’interno ed all’esterno di un triangolo centrale, ciascuna rispettivamente alloggiata in cerchi concentrici; negli angoli del triangolo vi sono sfere di fuoco, un uomo nudo, una salamandra, ed in posizione centrale un altro piccolo cerchio.

‡ FRANCISCUS II D: G. SAXONIAE ANGARIAE WESTPHALIAE ET HADERLIAE DUX PROPITIUO DEI SECURUS AGO | SIMPLICITAS ET RECTUM TUUM | RUTA VIRESCET DEO SIBI ET PROXIMO MIRABILIS DEUYS EST IN OPERIBUS SUIS SAPIENTIAE DIVINAE MUNUS | TANDEM POSUI TIBI PUNCTUM ET REDUCAM TE.

Difficile tradurre con sicurezza il latino medievale di questo esemplare, ma esso può essere reso come segue: “Francesco II per grazia di Dio duca di Sassonia, Engern, Westphalia ed Hadeln. Col favore di Dio, agisco sicuro. La tua semplicità e giustizia faranno fiorire la ruta [che era il simbolo nazionale]. Per Dio, per se stesso ed il prossimo. Dio è mirabile nelle sue opere. L’oro è il dono della divina sapienza. Io ho posto un segno su di te e ti riporterò indietro”.

Il verso ha le seguenti parole, anch’esse poste in simile stile, ma all’interno del triangolo centrale vi sono due braccia che escono dalle nuvole; le loro mani unite tengono stretta una spada tenuta dritta, anch’essa circondata da fiamme.

† GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS: TRIA SUNT MIRABILIA: DEUS ET HOMO, MATER ET VIRGO, TRINUS ET UNUS: IEHOVA VERBUM CARO FATCTUM EST ZEHIRIS SPIRANTIBUS MESSIAS S. SPIRITUS IRA PLACATA

[SEGNI VARI]

HOMO

(† gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà: † tre sono le cose mirabili: Dio ed uomo, madre e vergine, trino ed uno. Iehova. Il verbo si è fatto carne. Lo Zefiro spira. Messia. Spirito Santo. Ira placata. Uomo).

I caratteri sopra la parola HOMO non sono incisi con sufficiente chiarezza da essere identificati, e sono qui riprodotti nella maniera più fedele possibile. In Historischen Remarques über die neusten Sachen in Europa (Hamburg, 1702) essi sono descritti a pag. 179. L’autore dice che il primo segno simbolizza le tavole della legge (alla cui rappresentazione convenzionale il segno effettivamente somiglia), il carattere centrale rappresenterebbe il mondo e l’ultimo il calice del Nuovo Testamento. In relazione all’iscrizione questa spiegazione sembra la più soddisfacente si possa offrire. Il primo carattere non è riconoscibile come simbolo alchemico, il secondo è l’antimonio ed il terzo calx o calce. La medaglia è descritta anche in Christian Schlegel, Biblia in Nummis, Jena 1703, p. 346; egli comunque dubita che essa sia alchemica. Vedi l’illustrazione.

Reyher descrive una variante di questo cosiddetto “tallero” (e la descrive a pagina 18) che riporta i ben conosciuti simboli , , di sale, zolfo e mercurio, ma che per tutto il resto si conforma esattamente alla nostra illustrazione. Anche Historischen Remarques ne riporta un’illustrazione, ed il pezzo è inoltre brevemente menzionato da Köhler e Madai (n. 1282).

XXXVIII. (medaglia del 1675) – Ha l’apparenza di un pezzo d’argento battuto da mano inesperta; il segno del martello si vede chiaramente sulle facce, ed i bordi, rivoltati, sporgono lievemente sulla circonferenza. Misura 66 mm. di diametro. Il recto ha una rappresentazione di Saturno come Cronos, signore del tempo, con barba fluente e vestiti convenzionali; mantiene con la destra una falce, la cui lama passa al di sopra e dietro la sua testa. Come sovente nelle rappresentazioni figurative, ha una gamba di legno. Col braccio sinistro regge un bimbo nudo. Sulla sua sinistra una casa, ed un alto albero; sulla destra cresce un altro albero, ed ai suoi piedi vi sono erba e fiori. Nessuna iscrizione. Il disegno non è fatto da uno stampo, ma come inciso da qualche strumento appuntito.

Il verso ha pochi semplici ornamenti e cinque righe di caratteri scritti: ANNO 1675 MENSE JULIO | EGO J. J BECHER DOCTOR | HANC UNCIAM ARGENTI FINISSIMI | EX PLUMBO ARTE ALCHYMICA | TRANSMUTAUI (nel mese di luglio 1675 io, dottor J. J. Becher, trasmutai per arte alchemica dal piombo questa oncia di argento finissimo). Vedi l’illustrazione.

L’iscrizione è del più alto interesse, poiché associa direttamente questa medaglia con l’eminente chimico tedesco Johan Joachim Becher, professore di medicina a Mainz e medico dell’Elettore. Nato nel 1635 a Spires, fu autodidatta, ma il suo talento gli fece ottenere molti onorevoli incarichi. Per un certo periodo egli risedette a Monaco, dove aveva un eccellente laboratorio; più tardo passò a Vienna ed infine in Olanda. Nel 1681 viaggiò in Inghilterra visitando le miniere ed affinando i lavori di Cornwall. Morì nel 1682, secondo alcune fonti, a Londra. Fu autore di trentasette o più lavori, il più celebrato dei quali è conosciuto come Physica Subterranea (Frankfurt, 1669); un’edizione più tarda, pubblicata nel 1703, ha una lunga introduzione di George E. Stahl. In questo saggio aggiunto si promulga la dottrina del Flogisto, teoria che informò la scienza chimica per più di un secolo.

Sebbene uomo di scienza notevole, Becher prestò ferma fede all’alchimia, lavorando e scrivendo molto sulla trasmutazione dei metalli. Nello stesso anno della medaglia in questione (1675) egli pubblicò un saggio sulla possibilità della trasmutazione, dedicandolo all’imperatore Leopoldo. In questo periodo e per i due anni precedenti egli fu molto occupato con l’alchimia; nel 1673 fece la proposta agli Stati Generali dell’Olanda di fabbricare, per conto del governo, un milione di talleri all’anno sena alcun costo, operando sulla sabbia di mare, della quale certamente c’era abbondanza sulla costa. Egli asseriva che la sabbia, fusa con certi ingredienti cui andava aggiunta un marco di argento, ne avrebbe reso uniformemente uno come di oro, e sosteneva che operando su di un milione di marchi d’argento ogni giorno, il summenzionato profitto sarebbe stato assicurato. Questa proposta fu favorevolmente considerata dal governo, che gli garantì un premio in percentuale. Nel 1679 fu fatto un esperimento in cui un marco d’argento ne diede sei come d’oro, ma, nonostante questo fortunato risultato, il progetto non continuò mai e Becher poco dopo abbandonò la nazione. Ad onore di questo chimico, andrebbe precisato che egli steso disse di preferire la scienza in sé a tutto l’oro. Al riguardo delle circostanze connesse con questa medaglia, non ho trovato riferimenti in quelle tra le sue opere che sono a mia disposizione.

XXXIX. (1716) – Il terzo dei fac-simile è di (supposto) oro, ed è un bel pezzo di notevole qualità tecnica, possedendo figure e lettere in altorilevo.

Recto: una grande figura di Saturno su delle nuvole, con la testa del sole radiante, che regge una falce nella destra ed una clessidra nella sinistra. Sulle nuvole alla sua sinistra c’è il simbolo del piombo . La legenda che circonda questo emblema, vicino al bordo, è AUREA PROGENIES PLUMBO PROGNATA PARENTE (progenie dorata nasce dal suo plumbeo genitore).

Verso: nessun ornamento, con la seguente lunga iscrizione in lettere di misura uniforme:

METAMORPHOSIS | CHYMICA | SATURNI IN SOLEM | ID EST | PLUMBI | IN AURUM| SPECTATA OENIPONTI |31 DECEMBRIS MDCCXVI | PROCURANTE: SERENISSIMO | CAROLO PHILIPPO | COMITE PALATINO RHENI | S:[ACRI] R:[OMANI] I:[MPERI] ARCHIDAPIFERO ET ELECTORE | BAVARIAEIULIAE CLIVIAE | ET MONTIUM DUCE | TYROLIS GUBERNATORE | ATQUE IN HAC MONETA | AD PERENNEM | REI MEMORIAM | ARCI AMBROS ET| POSTERITATI DONATA (La metamorfosi chimica di saturno in sole, ovvero del piombo in oro, vista ad Innsbruck nel 31 dicembre 1716, per mano del serenissimo Carlo Filippo, conte palatino del Reno, del Sacro Romano Impero, ciambellano ed elettore di Baviera, duca di Julich, Cleves e Berg, governatore del Tirolo etc.. E di questo una moneta è data a memoria perpetua del castello di Ambros e della posterità). Vedi la figura.

Questa iscrizione costituisce tutto ciò che abbiamo di questa storia; il castello di Ambros fu rinomato nel secolo scorso per la sua vasta e preziosa collezione di curiosità, molte delle quali ancora conservate a Vienna. L’esametro nel verso, Aurea progenies etc. fu usato per la prima volta, come abbiamo precisato, dall’imperatore Ferdinando III nel 1650.

Mentre raccoglievo la maggior parte del materiale precedente, ho ricevuto una gentile lettera dal dr. Hans Riggauer, direttore del Gabinetto Reale Bavarese delle Monete, che mi comunicava una lista delle medaglie alchemiche in possesso della collezione; a questa lettera abbiamo già fatto riferimento, ed aggiungiamo qui brevi note su ulteriori medaglie elencate nella sua lettera. Dai numeri XL a XLII.

XL. – Una medaglia commemorativa per una pestilenza: Recto: S. Giorgio e il drago. Verso: monogramma ed un’iscrizione coi simboli e .

XLI. – Medaglia di piombo, misura di un doppio tallero. Recto. In un cerchio interno il sole circondato dai segni ,, ![]() , , , , , con l’iscrizione (tradotta) “questo tallero è fatto da sette metalli”. Verso: un’iscrizione che dichiara che “Questi materiali metallici e mercuriali sono indossati dagli uomini come protezione contro reumatismi ed erisipela”.

, , , , , con l’iscrizione (tradotta) “questo tallero è fatto da sette metalli”. Verso: un’iscrizione che dichiara che “Questi materiali metallici e mercuriali sono indossati dagli uomini come protezione contro reumatismi ed erisipela”.

XLII. – Una piccola, pesante medaglia di piombo. Recto. Un esagramma con le lettere ADONAI nell’angolo: nell’esagono centrale i caratteri , , E . Verso: un pentagramma con caratteri alchemici e mistici.

XLIII. – Una medaglia di stagno. Recto: un minatore all’opera, circondato da sei segni alchemici. Verso: un’iscrizione di dieci righe (Vedi Appel, n° 4038).

È ovvio, da queste brevi descrizioni, che i numeri da XL a XLII, e forse XLIII, cadono nella classe delle medaglie talismaniche, ed i cosiddetti simboli alchemici hanno un puro significato astrologico.

XLIV. – I segni alchemici di , E ], rame, argento e piombo, su di una moneta di Giorgio II di Hanover battuta nel 1740, e che riporta la veduta di una miniera, sono probabilmente usati per indicare i metalli trovati nella miniera stessa.

Parlando della n. X, dicemmo che il simbolo alchemico è talvolta usato per denotare il giorno della settimana mercoledì; è anche usato per indicare il mese di settembre su qualcuno dei famosi Glocken-thaler o talleri-campana, battuti a Braunschweig-Lüneburg nel 1643. Ed il simbolo occasionalmente indica giovedì.

Nel superbo volume di T. R. Marwin, The medals of Masonic fraternity described and illustrated (Boston 1880, stampato privatamente) si troverà una medaglia con sopra simboli astronomici.

Accanto alle monete e medaglie fatte da oro ed argento ermetici, ci sono molte altre prove di conoscenze alchemiche non meno attendibili ed interessanti. Non avendo, in questa sede. l’intento di rivisitare la storia delle trasmutazioni in generale, possiamo solo alludere a poche di queste prove visibili e preziose di quest’arte mistica.

Agli inizi del diciassettesimo secolo il polacco Michael Sendivogious giocò con successo il ruolo di alchimista in molte corti d’Europa, ricevendo favori speciali da teste coronate ed nobili benestanti. Nel 1604 egli andò a Praga e fu cordialmente ricevuto dall’imperatore Rodolofo II, un appassionato di alchimista; Sendivogius presentò all’imperatore un pezzetto di pietra filosofale che provocò una trasmutazione nelle sue stesse mani; deliziato da tale successo Rodolfo fece piazzare sul muro della stanza del castello in cui si verificò l’evento, una lapide marmorea con questa iscrizione:

FACIAT HOC QUISPIAM ALIUS

QUOD FECIT SENDIVOGIUS POLONUS!

(Faccia qui chiunque altro ciò che fece Sendivogio il polacco!)

Questa lapide era ancora al suo posto fino al 1740. Il Sendiviogio venne onorato con una medaglia, e gli fu dato il titolo di Consigliere di stato (Lenglet Dufresnoy, Histoire de la philosophie hermétique, Paris 1741, vol, I, p. 339).

In un’altra occasione Sendivogio compiacque il re di Polonia, Sigismondo II, trasmutando una medaglia di argento in oro senza comprometterne il disegno; lo fece semplicemente scaldando al calor rosso la medaglia ed immergendola in una soluzione della “polvere” in alcool. Borel, nelle sue Antiquité Gauloises, racconta di aver visto questo pezzo coronato a Parigi, e lo descrive come “in parte d’oro, per la porzione che fu immersa nell’elixir; la parte d’oro era porosa, essendo specificamente più compatta che nel suo precedente stato di argento; inoltre non vi era alcun segno di saldatura né altra possibilità di imbroglio” (Morhof, Epistola ad Joel Langelottum, Hamburgi 1673, p. 150).

Ad un certo Lascaris, i cui movimenti furono estremamente misteriosi e che rimase generalmente in incognito, si attribuisce un atto rimarchevole a Vienna. Il 20 luglio 1716, davanti a numerosi importanti personaggi nel palazzo del Comandante della Fortezza, Lascaris trasformò un pfenning di rame in argento immergendolo in un certo liquido. Il fatto fu testimoniato in forma legale da molti dignitari della Chiesa e dello Stato.

L’alchimista scozzese Alexander Sethon, nel 1602, eseguì una proiezione per il suo ospite, James Haussen, un povero marinaio; un po’ dell’oro lo diede al Dr. Vanderlinden, un noto medico, che vi incise la data della trasmutazione: 13 marzo 1602, alle quattro. Il pezzo fu visto nelle mani del nipote del dottore da George Morhof. Allo stesso Sethon si attribuisce un’altra trasmutazione per un mercante di Francoforte chiamato Coch, presso il quale alloggiava; dall’oro così ottenuto furono fatti bottoni di camicia (Th. De Hoghelande, Historiae aliquot transmutationis metallicae, Coloniae 1604).

In molte famiglie tedesche, cimeli come i bottoni testé citati, erano conservati e trasmessi alle generazioni successive come emblemi mistici di un’arte perduta; così era per la fibbia, metà d’oro e metà d’argento, ricevuta da un adepto sconosciuto dal barone von Creux di Hombourg nel 1715, così era per gli argenti dorati trasformati in oro dal Conte Gaetano, nella città di Berlino nel 1705; come anche per la coppa appartenuta alla contessa Sofia von Erbachm che fu cambiata in oro da un visitatore sconosciuto nel suo castello; ancora così fu per gli anelli e bottoni conservati dalla famiglia Güldenfalk come ricordo dell’abilità di un adepto nel 1755.

Coloro che credevano e che volevano persuadere gli altri credere nella trasmutazione dei metalli, erano inoltre avvezzi a ricordare le enormi ricchezze di alcuni reputati seguaci di Hermes, generalmente scoperte dopo la loro morte. Augusto, Elettore di Sassonia, che faceva proiezioni con le sue stesse mani, alla sua morte, nel 1580, lasciò diciassette milioni di talleri nel tesoro; Rodolfo II di Germania, di cui abbiamo già parlato, lasciò alla sua morte, nel 1680, 8400 pesi d’oro e 6000 pesi d’argento, prodotti dall’arte ermetica. Nello stesso tempo, tuttavia, i sedicenti facitori d’oro, invariabilmente, domandavano ai loro creduli protettori, o al pubblico, grandi somme d’oro col pretesto della preparazione della “tintura delle meraviglie”, mentre in realtà tale oro era consumato nel mantenere una vita di ostentazioni e di stile stravagante.

L’affermarsi di un vero spirito scientifico di ricerca, ed il progresso di una chimica razionale alla fine dello scorso secolo, smascherò le pretese dell’alchimia e privò i ciarlatani del loro potere sulle masse. La manifattura di monete e medaglie per commemorare frodi e giochi di prestigio cessò, ma anche il nostro secolo non è completamente privo dei suoi innocui partigiani della conoscenza alchemica e dei relativi poteri.

Nel 1842 un curioso lavoro apparve a Parigi a firma di un fabbricante di stoffe di una delle province meridionali, che garantiva di insegnare in diciannove lezioni il segreto della trasmutazione. François Cambriel, l’autore di questo Cours de Philosophie Hermétique, fece la seguente magnifica offerta:

«Osiamo dunque offrire 25.000 franchi di beneficio per ogni mille franchi prestati, a colui che vorrà accordarci la sua fiducia e che ci vorrà fornire 6000 franchi, somma sufficiente a completare la nostra scoperta, la quale somma non ci sarà rimessa che in diciassette pagamenti, uno per mese, salvo il primo che sarà di 1200 franchi». Seguiva poi il suo indirizzo, ed è abbastanza significativo che egli risiedesse in rue Judas al n° 8, Parigi. Questa allettante offerta non sembra aver trovato estimatori; forse l’autore mancava dell’abilità finanziaria di un George Law per lanciare la sua truffa.

Nel 1869 il dr. Gottlieb Latz di Bonn, una delle città universitarie della Germania, pubblicava uno straordinario volume sull’alchimia “per uso dei medici e dei pensatori colti” in cui presenta molte teorie errate e stupefacenti credulità.

Infine, quest’anno, 1889, ha visto la seconda edizione di un volume dal titolo L’or et la transmutatione des metaux, par Théodore Tiffereau, alchimiste du XIXe siècle, Paris 1889. Per analizzare questo libro singolare occorrerebbe molto spazio alla fine di un lavoro già lungo oltre le aspettative, ma possiamo brevemente dire che l’autore afferma di aver scoperto, mentre risiedeva in Messico, il processo naturale, con cui nelle miniere si producono oro ed argento, e richiama all’attenzione del pubblico una serie di sei memorie indirizzate all’Accademia francese delle scienze e da questa regolarmente rifiutate. Queste memorie sono scritte in termini rispettabili e non stravaganti, rivestiti con un linguaggio chimico moderno – fatto che rende le pretese dell’autore ancor più contraddittorie con le idee correnti. Egli permise ad uno degli esperti della Zecca di Parigi di eseguire uno dei suoi esperimenti, e l’annessa relazione dell’esperienza sarebbe stata scoraggiante per chiunque meno cieco, entusiasta e fiducioso del sig. Tiffereau. Egli non rientra strettamente negli scopi di questo saggio, non avendo mai dato alcun contributo alla numismatica; forse questo lavoro lo inciterà la farlo, e fornirà ai collezionisti un’altra singolare prova della fede in una longeva delusione.

University Club, New York.

NOTE:

(5) Una medaglia che commemorava l’esecuzione venne coniata al tempo. È stata descritta dal professor Fieweger innanzi alla Società numismatica di Berlino il 3 luglio 1882 (David L. Walter,. Am. Jour. of Numis., XXIV, 5).

(6) Questa testa era simile a quella del cimiero dei Trivulzio e c’è un gioco di parole araldico sul suo nome. Con tale testa è generalmente associato il motto “Mens unica”, e così il significato della divisa e del relativo motto è: “Tre volti con una singola mente”. Il colore di famiglia era il verde, il colore ecclesiastico simbolico della trinità, alla quale questo stemma indirettamente pure allude, è chiaramente mostrato in uno dei bei breviari manoscritti in pergamena della famosa Biblioteca Trivulziana, venduto a New York pochi anni or sono.

Litta nel suo “Famiglie Celebri Italiane” (ultimo volume) dedica considerevole spazio a questa famiglia, e presenta dieci differenti medaglie o monete, sia in recto che in verso, ad essa correlate. Tra esse ce n’è una che fu fatta coniare da Teodoro Trivulzio, il decimo conte, che ha un elaborato scudo che porta le insegne della famiglia circondate da dieci differenti stemmi usati in diversi periodi da rami differenti o da singoli esponenti della famiglia: uno di essi è la medesima testa a tre facce che era piazzata in alto nello scudo destro. L’iscrizione sul verso di XXVII può essere sciolta, come spiega Litta, COM[E]S M[USOCHI] XI BAR[O] RETENNII IMPER[IALIS] XV ET C[OMES] (UNDICESIMO CONTE DI Musocco, e quinto barone imperiale e conte di Retegno). L’ET C che conclude l’iscrizione su qualcuno di questi pezzi è una sorta di monogramma, e potrebbe molto verosimilmente essere scambiata per ETC. (et cetera), se non si tenesse conto della spiegazione di Litta data sopra. Egli nota che la divisa del fascio di grano (che appare sul pezzo di Teodoro, così come sul XXVII sopra descritto), allude alla tradizione secondo cui uno dei Trivulzio, in tempi di carestia, assisté la sua patria generosamente donando grano (Am. Jour. of Numis., XXV, 31).

(7) Il carattere mistico dell’esemplare si manifesta curiosamente nella legenda del verso, di cui non è facile dare la traduzione senza una tediosa parafrasi. L’espediente dei fiori possono costituire un’allusione al proverbio greco ΗΛΙΞ ΗΛΙΚΑ ΤΕΡΠΕΙ (Plat., Fedro, 240 c. etc.) il che conferma la lettura ΤΕΡΠΕΤΑΙ. Ma ΤΕΜΝΕΤΑΙ, che denota alberi abbattuti, sembra essere indicato dalla presenza della sega; la costruzione grammaticale è inusuale. (Am. Jour. Of Numis. XXV, 9).